行ってほしいところ2025.06.23

大村藩で日本酒を造り始めた歴史から新しい商品を貪欲に開発していく!|梅ヶ枝酒造 長野哲也さん

江戸時代から続く老舗酒蔵は、どのようにして時代の変化に対応し、新たな挑戦を続けているのでしょうか。この記事では、梅ヶ枝酒造の創業から現代に至るまでの歴史と発展の道のりを紐解きます。

米を原料とした伝統的な酒造りから始まり、明治時代末期には芋焼酎製造へと事業を拡大。戦後の困難を乗り越え、麦焼酎で再起を果たし、近年ではリキュールといった新ジャンルの商品開発にも積極的に取り組んでいます。

その背景には、兄弟三人を中心とした家族経営ならではの強い結束力と、日本酒中心のラインナップから多様なニーズに応える商品への大胆なシフトがありました。ジンやウイスキーといった新たな挑戦の裏には、数々の試行錯誤があったと聞いています。

この記事を通して、伝統を守りながらも革新を続ける酒蔵の姿、そして地域と共に発展を目指す未来への展望と挑戦に迫ります。ウイスキー製造へのこだわりや、地域とのウィンウィンな関係構築、長期的なパートナーシップによる地域活性化への貢献など、彼らの取り組みから目が離せません。

それでは、9代目蔵主である長野哲也さんへお伺いした内容をご紹介いたします。

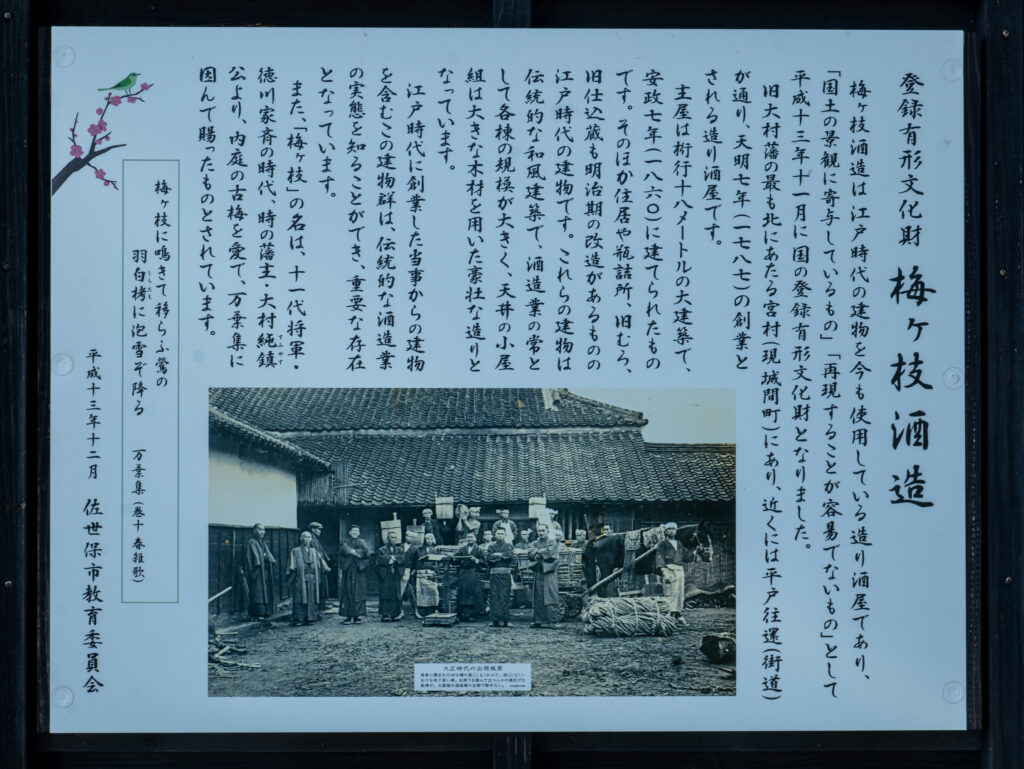

梅ヶ枝酒造さんの創業からの歴史

梅ヶ枝酒造さんは大村藩で日本酒の酒蔵として江戸中期に始めたみたいですね。

「ちょっと庄屋的な仕事をしてて、米があるから酒造ろうみたいなのがスタートで、日本酒蔵として始まってるんですけど、明治の末ごろに芋焼酎にも手を出し、戦時中に潰しはしたものの、また戦後今度は麦焼酎も造り始めたのかなあ。」

最近では、日本酒以外にもチャレンジされ、種類が増えていると言います。

「それまでは日本酒メインで焼酎もほんのちょこっとありますっていう感じだったのが、今逆に日本酒も昔からやってるんでそれも大事にしてます、というようなスタンスになってきてるぐらい種類がすごく多くなって、酒蔵の規模としては全然大きくないんですけど、作ってるアイテム数としては九州でも五本の指には入るくらいのアイテム数があります。」

今では、ウイスキーも作り始めているそうです。

色々なお酒を作るようになった経緯

長野さんが梅ヶ枝酒造に戻ってこられてから、色々なお酒を作るようになったとお伺いしましたが、その経緯について詳しく教えていただきました。

「うち兄弟 3人男ばっかりなんですけど、3人とも酒屋をやるとは全然思ってなかったんですね。」

「私は大学に行って、その後広島に酒類総合研究所というところがあって、そこで研修を受けて、 どこかの酒蔵で修行をして、帰ってきて酒蔵を継ごうかぐらい思ってたんですけど、親父がしんどくなったのか、もうちょっと早く帰ってきてくれと言われました。」

想定外のタイミングで跡継ぎを意識された長野さんですが、あわせてご兄弟が一緒にお酒造りをするきっかけについても教えていただきました。

「下の弟が実は熊本の大学に通っていたんですけど、週一回しか講義がなくなって、そのときに、熊本でずっといるよりか、こっちに帰ってきてうちの仕事しながら、週に一回熊本に行けよと、そうやってこうじわっと会社に引き入れました。」

長野さんが、家業を少しでもお手伝いしてもらいたかったのでしょうか。三男の方も、一旦は他の企業に就いたのですが、気が付くと兄妹3人で家業を継ぐことになったようです。

そして、お二人は製造でご活躍され、兄弟なので「お互い頼れる」という存在とのこと。

様々な種類がある中でもメインは日本酒

梅ヶ枝酒造では、様々なお酒造りをされていますが、やっぱり売上のうち四割ぐらいが日本酒だそうです。

「でも昔はね、9割以上の売上が日本酒だった」

その変化について長野さんに熱く丁寧にお話いただきました。

「でも決して、売上が伸びているからっていうわけじゃなく、うまいこと焼酎に注力するとか、甘酒をやってみる、漬物をやってみるとかって、色々しながら売上はそんな変ってないです。」

色々な製品造りにチャレンジしている背景には、季節ごとの製造過程で繁忙期・閑散期があるからとのことでした。

「じわじわとアメーバみたいに体質を変えて、日本酒だけだったら、忙しいのは冬場だけなんですよ。夏が暇になっちゃうんですけど、いろんなことをすることによって、年間散らして仕事があるっていうのは、まあ理想的な形にはなってきてて、 常に何かしら仕事がある。まあ、忙しいぞっていう状態。」

忙しいと語る長野さんは、苦しそうではなく楽しそうな表情をされていました。

日本酒の定番の商品は変わらない味

230年以上こだわりの手づくり日本酒ですが、梅ヶ枝酒造としての味についてお伺いしました。

「ベースのお酒は、飲みやすく、さっぱり目のちょっと甘口タイプです。自分たちが、どうしても、甘口のお酒が好きみたいですね。」

「辛口のお酒を造ろうと、やっぱり考えはするんですよ。色んなレパートリーが欲しいねって言いながらでも、自分が美味しいものってなると、やっぱり甘口目のお酒が多くなっています。」

なんと、梅ヶ枝酒造さんの日本酒には、びっくりするほどの辛口のお酒はないらしいです。

日本酒を製造する工程において、こだわりのポイント

梅ヶ枝酒造230年の歴史のなかで、日本酒造りにおいてこだわっている『代々引き継いできた製造法』について長野さんに教えていただきました。

「製造量が小さいんで麹も手作りで、お酒をしぼる時も、昔ながらの酒袋を使用したしぼり方でやっているっていうところが、日本酒に関しては一番の特徴かなと思ってます。」

酒造りは技術の発展とともに、新しい機械の導入で少ない人数でも大量のお酒の仕込みが可能になってきました。しかしながら、長野さんは、機械ではできないお酒の繊細な部分があり、目や耳など肌で感じ、お酒と対話しながら仕込み、それを楽しみながらやっているとのことでした。

新しい商品で試してもらいたい商品は?

新しいお酒は、ほとんど兄弟3人になってから作ってる商品とお伺いしていますが、そのなかで是非飲んでもらいたいお酒について教えてもらいました。

「アルコール部門でいくとやっぱりジンは面白いなと思ってます。ちょっと注力して作った、っていうかこだわって頑張ってやったんですね。」

「ジンに関してはこの『よきつき』って一種類しか作ってないんですが、ジュニパーベリー(スパイス)以外は全て長崎県産でできています。」

実は、このジンと双璧をなすような新しいジンも作りたいと思っていたけど、『よきつき』に注力しすぎて、なかなか超えてくる開発ができていないと言います。

「日本、特に長崎独自の原材料にこだわって、やっぱりちょっと尖ったジンっていうのが作りたいなと思っていますね。」

ウイスキーの製造について

2023年から初めて、3回目の製造が今始まったところと語る長野さん。

2年目なので、イングランドで作られているスタンダードなウイスキー造りを、どこまで堅実にできるのか、少しずつ確認しながらチャレンジされているそうです。また、3年目には、バーボン樽以外にも、ワイン樽・シェリー樽・ラム樽なども使っているようです。

「結構、おとなしめの素直なウイスキーの原酒ができてるんで、素直に育っていくのかなと。今まだ本当一年半しか貯蔵してないですけど、素直な大人しい方向にどんどん熟成が進んでいってるんで、ここから個性を持たせていくっていうのは、ちょっと時間をかけて整えていく。」

販売は2年後を想定されていて、蔵開きなどのイベント時に、少し提供されたことがあるとか。

「今年は1年4ヶ月貯蔵と、もう1つピーテッド、モルトを燻製したピートを利かせたものを作り始めました。それも本当に4~5 ヶ月ぐらいの貯蔵になるんですけど、まず2種類100ミリボトルで販売しようかなと考えていますね。」

日本酒や焼酎、その他リキュール以外に新しいウイスキー製造にチャレンジしている長野さんは、本当に楽しんでいて、古き良き伝統に新しいトレンドを掛け合わせている酒蔵の想いが伝わってきました。

この記事を読んでいる人へのメッセージ

「やっぱり地元にこんな酒蔵があるんだよ、っていうのは認知してほしくて、なるべく足を運んで頂きたいですね。」

「うちには、商品がたくさんあるんで、お酒飲める人だったら何かしら、これ好きだっていうのはあるはずなんですよ。」

長崎にはこんな酒蔵があるんだよっていうのを、知ってもらいたいと長野さんは言います。

「またお酒を買う時には梅ヶ枝っていう選択肢もあるよね、と思ってもらえるように。

偶然ぱっと見かけたら、どれにしようかじゃなくて、やっぱり梅ヶ枝を買ってみようかなと思って探してもらう。」

このようになったら嬉しいとお話いただきました。また、地元でファンをじわっと広げていきたいなと思ってるところのようです。

今後の展望

9代目蔵主の長野さんに、今後の展望についてお伺いしました。

「蔵の方向性としては、いろんな種類のお酒があるんだ、この商品知らないので飲んでみようかなっていう、面白みのあるような蔵にしたい。」

「製造の効率はすごく悪い。アイテム数に関しては、スクラップ&ビルドになればいい。うちは結構ビルド&ビルドになってるんで、ちょっとスクラップもしながら、新しいものにチャレンジしていく。」

アイテムを次々に入替して、新鮮味や面白みがある蔵にしたいっていうところが、一番思ってる方向性だそうです。

ぜひ蔵開きや新しい発見を見つけに梅ヶ枝酒造へ足を運んで、これからも新しいチャレンジで製造される様々なお酒と長野さんに注目してみてください。

長崎県佐世保市城間町317番地

TEL:0956-59-2311

HP:https://www.umegae-shuzo.com/

オンラインショップ:https://umegaesake.shop-pro.jp/